Ce vocabulaire n’est pas fréquent sur notre site, mais par moment il illustre si bien la réalité…

À Saint-Malo, nous prendre pour des cons en matière de la pollution émanant de Timac-Agro est une œuvre collective. Industriel, administrations de l’État, organisme divers, « commissions théodule », élus locaux de diverses étiquettes…

Tous s’y sont mis et comptent bien continuer, chacun à sa façon, mais leur jeu devient de plus en plus acrobatique.

Nous devions expliquer les résultats de l’expertise judiciaire de l’activité de Timac-Agro obtenue en 2020 par OSONS ! et douze plaignants. Nous devions également vous décrire l’audience du tribunal de Saint-Malo du 26 février dernier, lorsque pour la première fois Timac Agro a été contrainte de plaider coupable, reconnaissant le caractère volontaire des pollutions qu’elle a provoquées en 2019 et 2020.

Mais compte tenu de l’actualité de la pollution industrielle à Saint-Malo, nous donnons ici la priorité aux mesures de particules fines 2.5 et d’ammoniac du début du mois de mars et aux leçons qui peuvent en être tirées. Ces questions traitées en deux articles sous un même chapeau seront suivies d’une publication relative à une décision du préfet, toujours du mois de mars, sur laquelle nous rassemblons les éléments.

Le reste qui occupera le mois d’avril fera l’objet d’autres développements.

Nouveau pic de pollution malouin

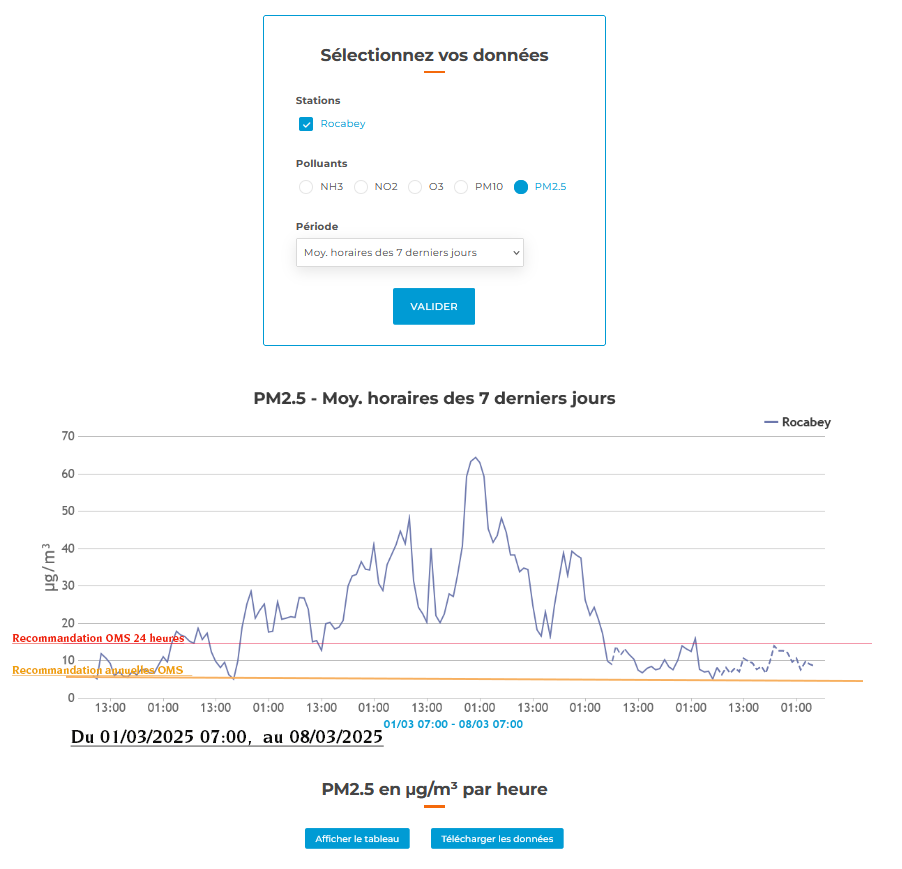

Ce sont l’ammoniac et les particules fines , si généreusement partagés à Saint-Malo, qui nous intéressent une nouvelle fois. Du 3 au 7 mars 2025, un pic de pollution a été enregistré sur les capteurs d’Air-Breizh situés à Rocabey.

Dès 2015, des pics de pollution se déroulant en particulier la nuit nous ont été signalés par les Malouin·ne·s. En 2019, après le déploiement du réseau de capteurs Yadusmog* dans la ville, nous avons identifié des pics de particules PM2.5 qui correspondaient aux descriptions et alertes recueillies les années précédentes. Observés, en dehors des périodes de forte circulation ou de chauffage individuel et alors que la chaudière industrielle à bois de Timac Agro ne fonctionnait pas, il est devenu impossible de ne pas attribuer les pics de PM 2,5 à une source locale et industrielle. En réalité, personne n’en doutait, mais le silence était de règle et lorsque nous faisions cette remarque, les qualificatifs étaient variés, généralement peu aimables. Qu’importe puisque cela a conduit à compléter la panoplie des instruments de mesure du site de Rocabey.

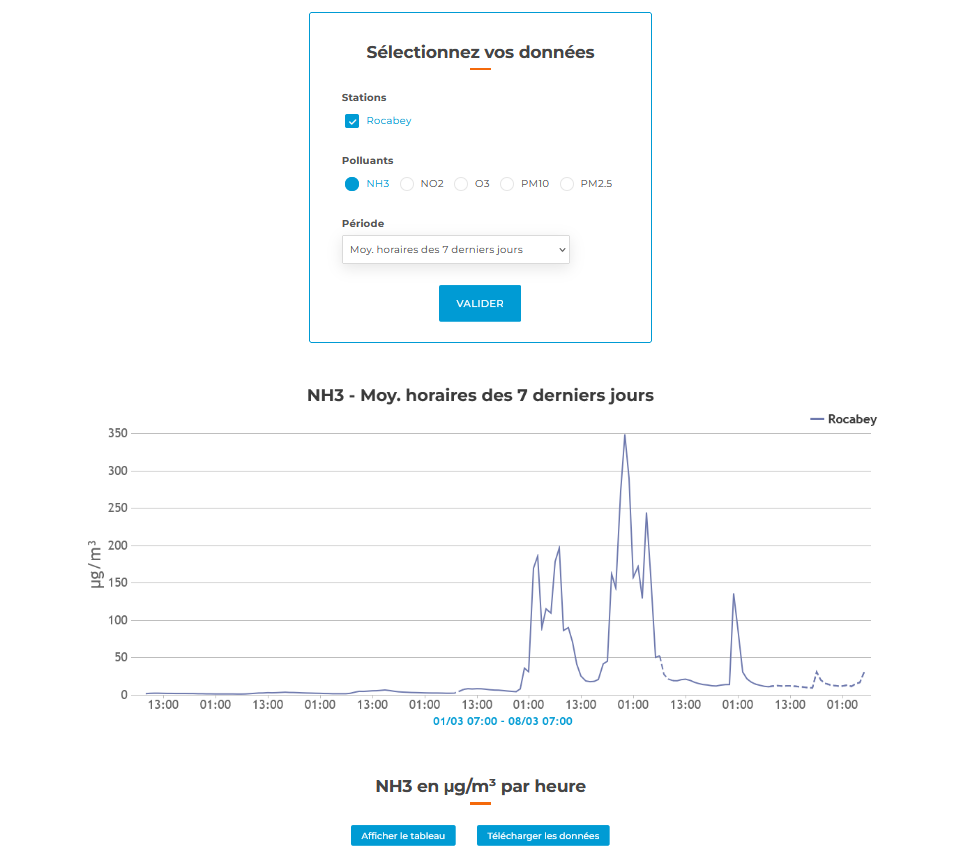

Aujourd’hui, le résultat est édifiant. La station de mesure d’Air-Breizh peut enregistrer simultanément l’évolution du pic de particules PM 2.5 et celui du taux d’ammoniac dans l’air. Juste retour des choses, cette amélioration, qui devait en partie faire taire les râleurs, comme ceux d’OSONS ! ne déroge pas à la règle, chaque fois que la qualité de l’air est mesurée, l’épaisseur du mensonge autour des rejets industriels diminue.

Début mars, particules fines et ammoniac sont au rendez-vous

En matière de concentration de particules fines dans l’air, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé à 15 µg/m3 le seuil journalier de concentration de particules fines PM 2.5 à ne pas dépasser. Il a également fixé une tolérance de 3 à 4 jours de dépassement par an. Les relevés montrent que dès le 6 mars de l’année 2025, ils étaient « consommés » pour l’année.

Ce qui est nouveau, c’est que désormais, le taux de PM 2.5 est accompagné par la mesure de la concentration d’ammoniac dans l’air. La relation entre particules fines 2.5 et ammoniac est établie et consolidée par les scientifiques au point de considérer l’ammoniac comme l’un des précurseurs principaux des PM 2,5. Le phénomène est complexe (voir ici), la durée de vie de l’ammoniac, sous forme gazeuse, est de quelques heures à quelques jours. Il est très réactif et sa combinaison avec des acides dans l’air est rapide. Il ne semble donc pas surprenant qu’une source d’ammoniac locale ait un effet local et rapide sur la formation de particules fines, même s’il ne s’agit que d’une partie de l’ammoniac rejeté.

Ce qui est nouveau, c’est que désormais, le taux de PM 2.5 est accompagné par la mesure de la concentration d’ammoniac dans l’air. La relation entre particules fines 2.5 et ammoniac est établie et consolidée par les scientifiques au point de considérer l’ammoniac comme l’un des précurseurs principaux des PM 2,5. Le phénomène est complexe (voir ici), la durée de vie de l’ammoniac, sous forme gazeuse, est de quelques heures à quelques jours. Il est très réactif et sa combinaison avec des acides dans l’air est rapide. Il ne semble donc pas surprenant qu’une source d’ammoniac locale ait un effet local et rapide sur la formation de particules fines, même s’il ne s’agit que d’une partie de l’ammoniac rejeté.

Trois jours après le début du pic de PM 2.5 la station de Rocabey enregistre une pollution supplémentaire. Entre le 4 mars et le 7 mars 2025, l’ammoniac irrigue fortement le quartier. Quant à la source, cinq années n’ont pas permis, à l’experte judiciaire, ou à Timac Agro, d’identifier sur le territoire une source, autre que l’industriel lui-même.

Du jour où l’État, sous la pression des associations, a imposé la mesure de l’ammoniac à la sortie des cheminées des usines de production d’engrais, les constats des rejets illégaux se sont succédé.

Quand la météo nous instruit.

Si l’épisode de PM 2.5 a débuté autour du 2 mars, il faut savoir qu’il s’est également produit à Rennes et Brest. Une fois encore, Saint-Malo s’est distingué par un pic plus fort et un palier haut plus long dans la nuit du 4 au 5 mars. C’est également la nuit du pic d’ammoniac. Le constat pourrait s’arrêter là et se conclure par cette phrase « un pic de pollution dans la nuit du 4 au 5 mars à Saint-Malo ».

Si l’épisode de PM 2.5 a débuté autour du 2 mars, il faut savoir qu’il s’est également produit à Rennes et Brest. Une fois encore, Saint-Malo s’est distingué par un pic plus fort et un palier haut plus long dans la nuit du 4 au 5 mars. C’est également la nuit du pic d’ammoniac. Le constat pourrait s’arrêter là et se conclure par cette phrase « un pic de pollution dans la nuit du 4 au 5 mars à Saint-Malo ».

Mais la météo nous instruit plus en détail.

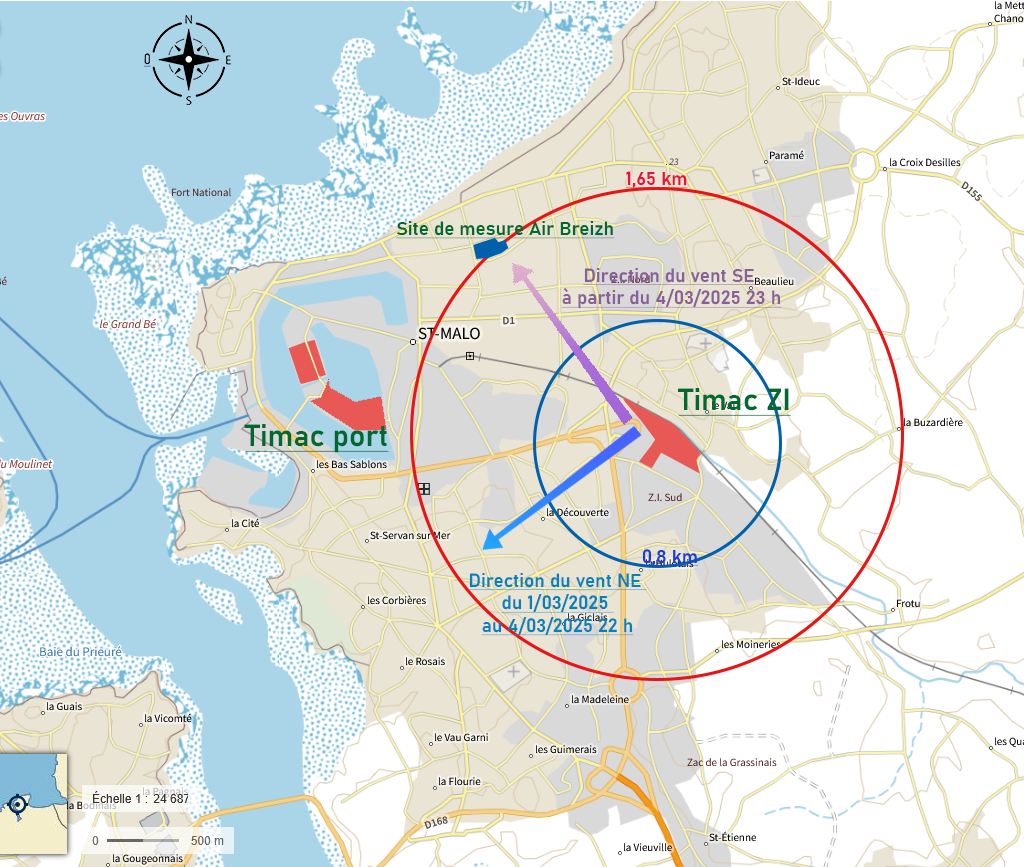

Du 1er au 4 mars, la direction* constante du vent était Est-Nord-Est et Nord-Est. Dans cette configuration, le secteur sous le vent de l’usine de la zone industrielle est la Découverte et les quartiers voisins. Le 4 mars entre 22 h et 23 h, le vent bascule progressivement vers l’est, arrosant la gare, puis entre 23 h et 1 h le 5 mars, il se fixe au Sud-sud-est et au Sud-est, dirigeant les rejets de la zone industrielle vers le site de mesure de Rocabey.

Carte établie avec les données du site

https://www.meteoart.com/europe /france/brittany/dinard?page=past-weather#day=4&month=3

L’effet est immédiat, la concentration d’ammoniac mesurée dans l’air sur le site de Rocabey monte en flèche, elle est multipliée par 100 et passe de 2 µg/m3 (bruit de fond) à 200 µg/m3 en deux heures pour atteindre 350 µg/m3 au cours de la nuit suivante du 5 au 6 mars. Léger, rejeté en hauteur, l’ammoniac, très sensible au vent, se répand dans Saint-Malo suivant sa direction et sa force.

Après le constat, les questions

Que représente la mesure sur le site de Rocabey par rapport aux autres quartiers ?

Avant le 4 mars à 23 h, le vent était au Nord-Est et arrosait la Découverte et les quartiers voisins. Il n’y a aucune raison pour que l’ammoniac prenne une autre direction. Mais aucune mesure n’existe pour ces quartiers densément peuplés.

Quel est l’impact de la distance sur la concentration d’ammoniac dans l’air ?

Le cimetière de Rocabey est situé à 1,65 km des cheminées de l’usine Timac Agro de la zone industrielle, l’école de la Découverte et le centre du quartier des Cottages sont situés à 800 m.

En 2019, le réseau Yadusmog dont certains capteurs étaient plus proches des usines Timac Agro avait montré des pics et des concentrations, de PM 2,5 et de PM 10, plus importants sur des durées plus longues que les mesures réalisées dans le cimetière de Rocabey par la station d’Air-Breizh. Aujourd’hui, ces observations semblent illustrer un impact proportionnel ou du moins relatif à la proximité ou à l’éloignement des sites Timac.

Ceci est également confirmé par une étude de 2003 réalisée par Timac Agro (étude cachée et révélée par l’expertise judiciaire) ce n’est qu’à partir de 1 km de distance des usines que la qualité de l’air s’améliore.

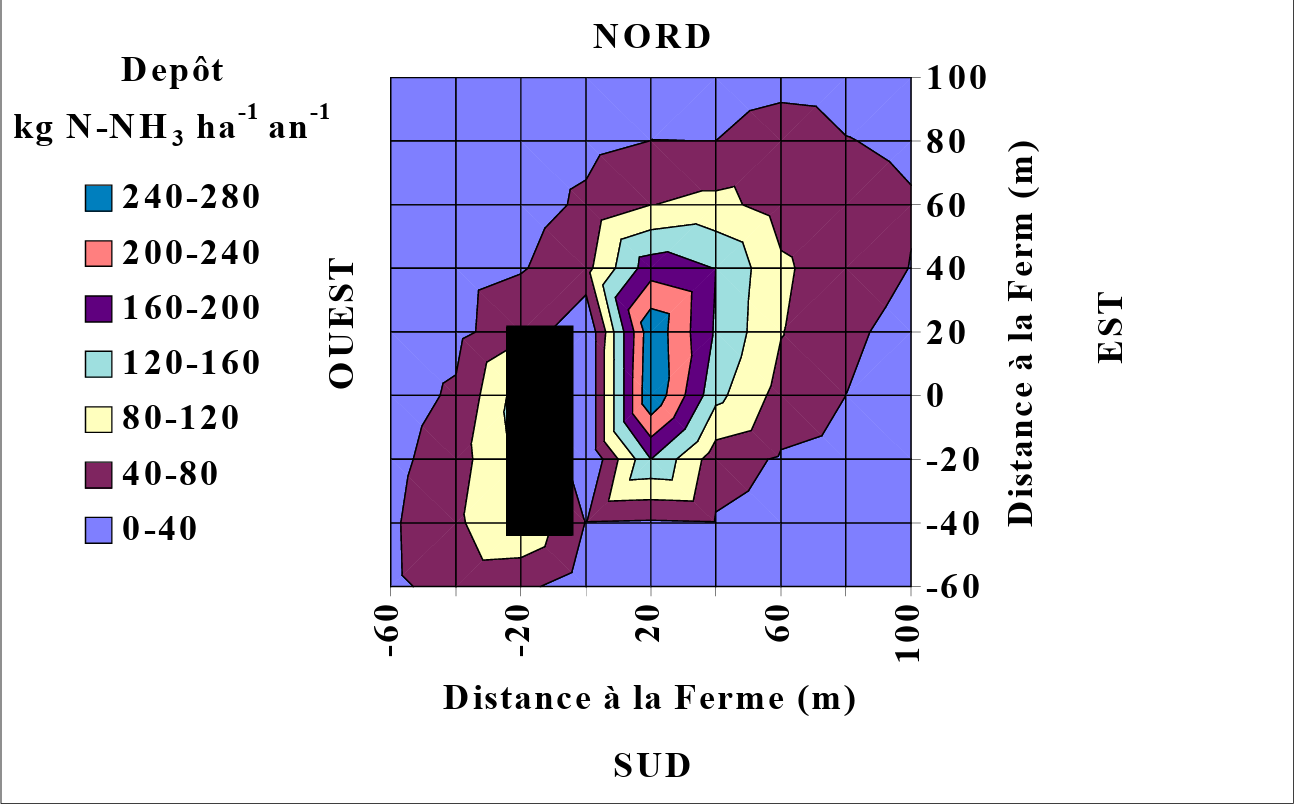

Figure I.3. Dépôts moyens annuels d’ammoniac à proximité d’un bâtiment d’élevage émettant 4800 kg N-NH3 an -1. Les dépôts sont calculés avec le modèle LADD (Hill, 1997), et sont basés sur de statistiques annuelles de direction et vitesse de vent et de classes de stabilité estimées avec des données mesurées sur une station micrométéorologique proche du site. Adapté de Fowler et al. (1998).

Par ailleurs, différentes études déjà anciennes mettent en évidence l’influence des vents dominants et de la dispersion de l’ammoniac. Certaines sont reprises dans une thèse de doctorat de l’INRA et de l’université Paul Sabatier de Toulouse (*) d’où la figure ci-jointe est extraite.

La distance de dispersion d’une partie de l’ammoniac est faible, cet exemple montre une charge annuelle très dépendante de la distance autour d’une ferme (100 m) Figure I.3. Qu’en est-il à partir d’une cheminée de plus de 20 m ?

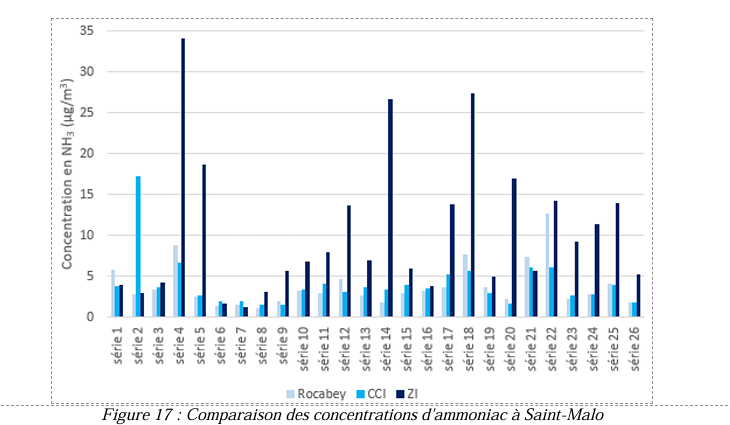

C’est également dans ce sens que peut être interprétée l’étude des concentrations d’ammoniac réalisées à Saint-Malo de mai 2020 à novembre 2021 par Air Breizh (Figure 17). Elle indique (p 22) le fait que « Pour la majorité des séries, les concentrations mesurées au point de prélèvement ZI sont les plus fortes. », et ajoute « La station de fond périurbaine Rocabey n’est pas toujours le point présentant les plus faibles concentrations, mais les niveaux sont plus proches de celles rencontrées au point CCI qu’au point ZI. »

C’est également dans ce sens que peut être interprétée l’étude des concentrations d’ammoniac réalisées à Saint-Malo de mai 2020 à novembre 2021 par Air Breizh (Figure 17). Elle indique (p 22) le fait que « Pour la majorité des séries, les concentrations mesurées au point de prélèvement ZI sont les plus fortes. », et ajoute « La station de fond périurbaine Rocabey n’est pas toujours le point présentant les plus faibles concentrations, mais les niveaux sont plus proches de celles rencontrées au point CCI qu’au point ZI. »

En termes plus directs, Rocabey n’est pas le point le plus représentatif. La concentration d’ammoniac dans la zone industrielle est plus élevée, ce qui doit être le cas dans les secteurs les plus proches des usines Timac-Agro également.

De plus, nous maintenons ce que nous avons déjà écrit sur l’influence des dégagements d’ammoniac non canalisés provenant des produits entreposés, en cours de maturation ou après. Les dégagements diffus d’ammoniac à partir de centaines de tonnes d’engrais ne sont jamais pris en compte, mais ils peuvent impacter les secteurs proches. C’est ce qu’a montré le capteur installé en 2020 devant l’usine de la zone industrielle. Trop proche de l’usine pour être arrosé par les cheminées, il indiquait les taux d’ammoniac et les pics parmi les plus forts de Bretagne.

De plus, nous maintenons ce que nous avons déjà écrit sur l’influence des dégagements d’ammoniac non canalisés provenant des produits entreposés, en cours de maturation ou après. Les dégagements diffus d’ammoniac à partir de centaines de tonnes d’engrais ne sont jamais pris en compte, mais ils peuvent impacter les secteurs proches. C’est ce qu’a montré le capteur installé en 2020 devant l’usine de la zone industrielle. Trop proche de l’usine pour être arrosé par les cheminées, il indiquait les taux d’ammoniac et les pics parmi les plus forts de Bretagne.

Cette étude de 2021 a permis de mettre en évidence que lors des pics d’ammoniac supérieurs à 15 µg/m3 la mesure réalisée sur le site de Rocabey était très faible par rapport à la mesure réalisée dans la zone industrielle.

En 2025, dans la nuit du 5 au 6 mars, la concentration d’ammoniac dans l’air de Rocabey était, malgré la distance, au minimum 40 fois supérieure au pic enregistré en 2020 sur la zone industrielle (Figure 17) (la série 4 de 2020).

Par ailleurs, la distance entre la station de mesures de Rocabey et l’usine est le double de celle séparant celle-ci de l’école de la Découverte ou le centre du quartier des Cottages. Le seuil de 500 µg/m3 est-il dépassé régulièrement dans ces quartiers ? Pour rappel, il suffit de subir plus de 15 jours dans l’année une concentration de 500 µg/m3 dans l’air pour développer les symptômes d’une exposition sub-chronique (de 15 à 364 jours dans l’année ).

Quelle est la valeur de l’étude sanitaire valorisée par le préfet en 2021 ?

Une étude de produite pour Timac-Agro a été reprise comme une référence par le préfet pour lui donner de nouvelles autorisations d’exploiter en 2021. Elle indique que Rocabey n’est pas susceptible de recevoir de l’ammoniac rejeté par les usines et que « l’émergence de concentration liée aux rejets (d’ammoniac) au point le plus pénalisant (valeur maximale) pour une exposition horaire serait de 220 µg/m3. »

La réponse fera l’objet de la prochaine publication.