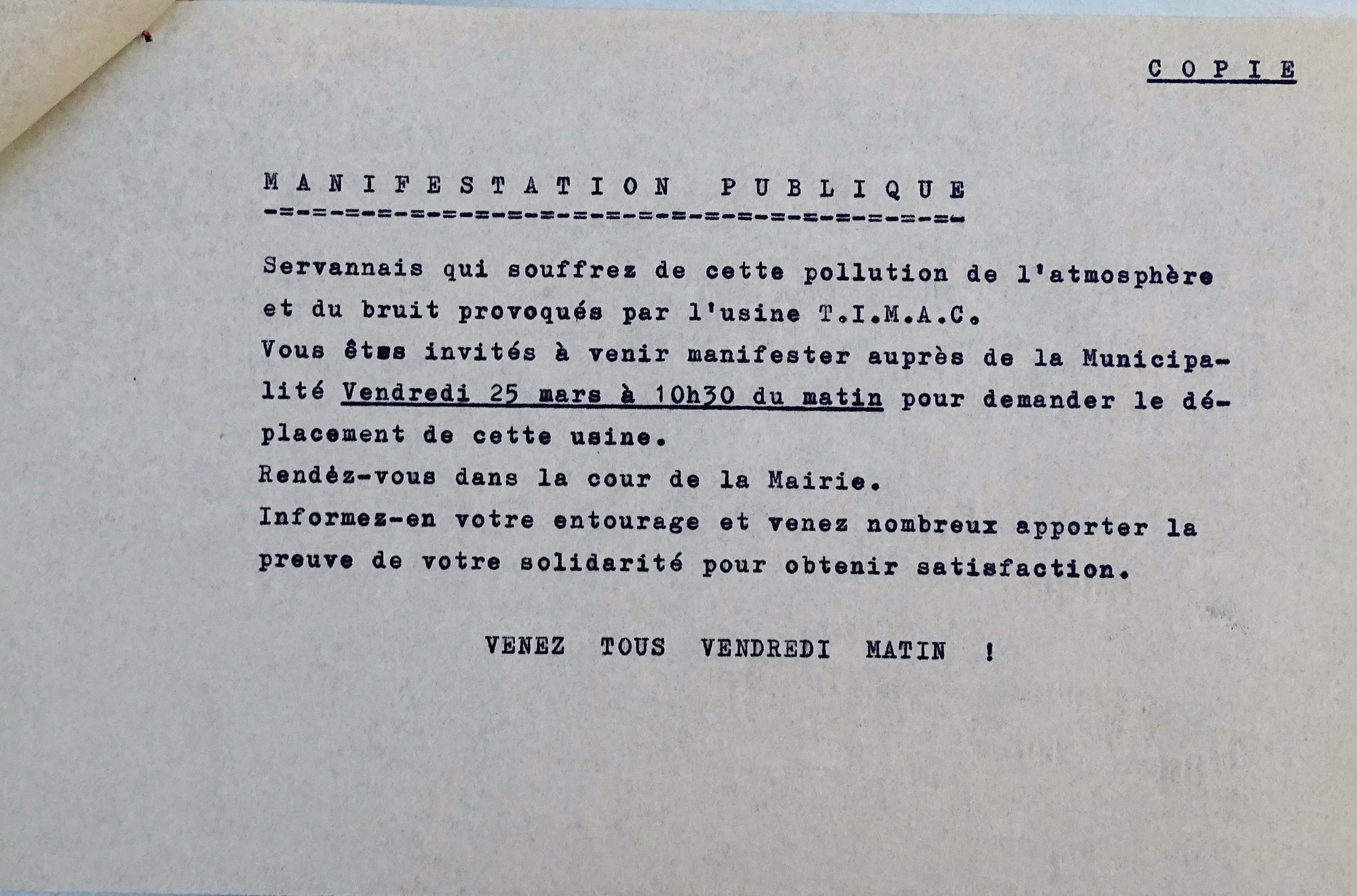

Après le 26 février 2025, date du plaider-coupable de Timac-Agro devant la juge de Saint-Malo, les adhérents de OSONS ! pensaient avoir un peu de répit.

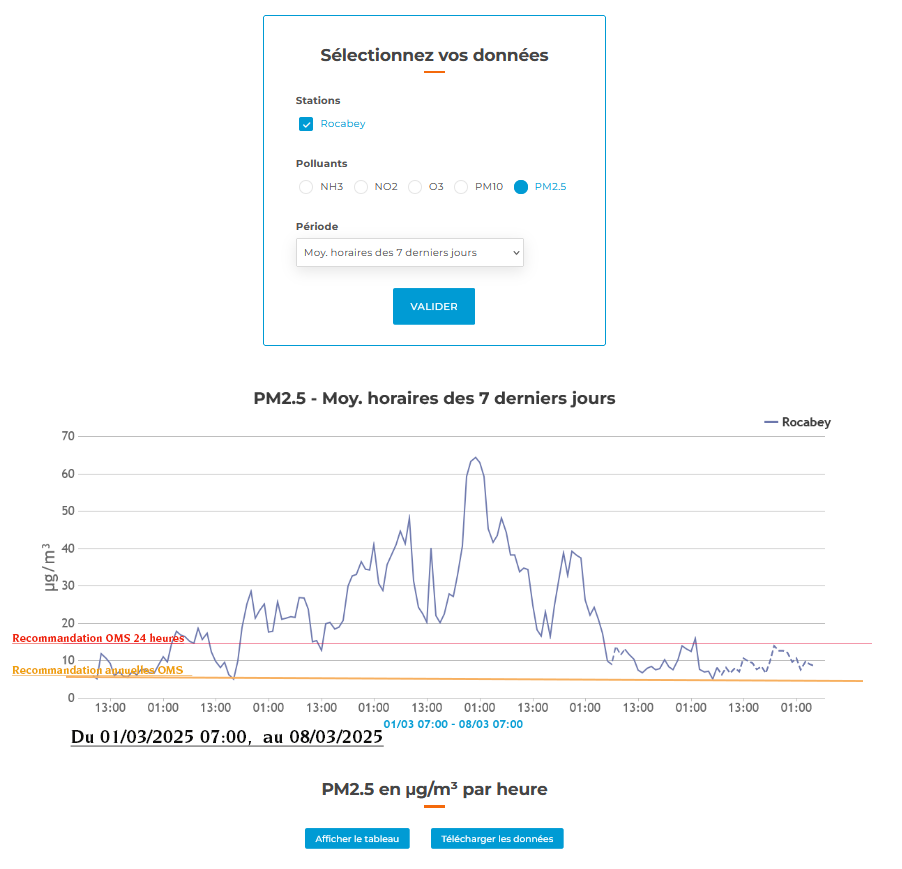

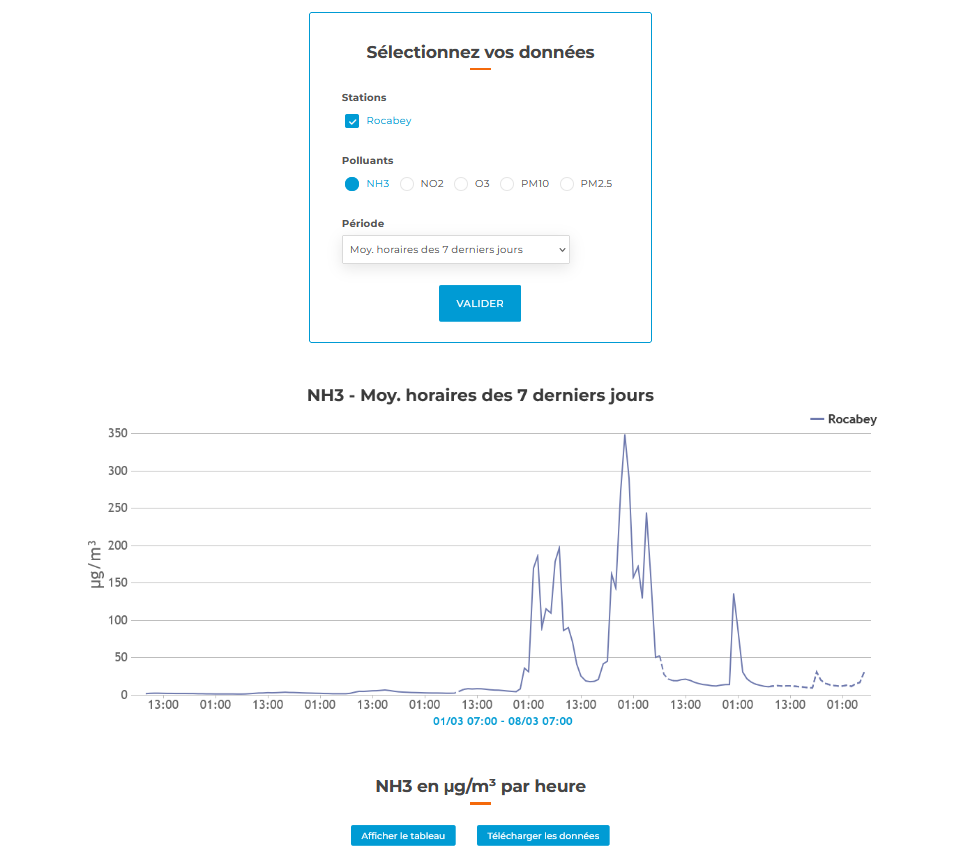

Mais, 3 jours plus tard débutait une nouvelle pollution constituée d’un trop-plein de particules fines et d’ammoniac (mesuré depuis 2024) que nous avons décrit dans l’article précédent (ici). Nous ne doutons pas de l’origine de celle-ci et une nouvelle fois les conséquences sur la santé d’une population à laquelle est imposée une dégradation locale de la qualité de l’air, nous inquiètent et nous indignent.

Mais, cette indignation ne sert à rien si nous ne dénonçons pas ce qu’elle révèle du point de vue institutionnel et des conditions règlementaires anormales appliquées à Timac Agro.

Une évaluation des risques, risquée

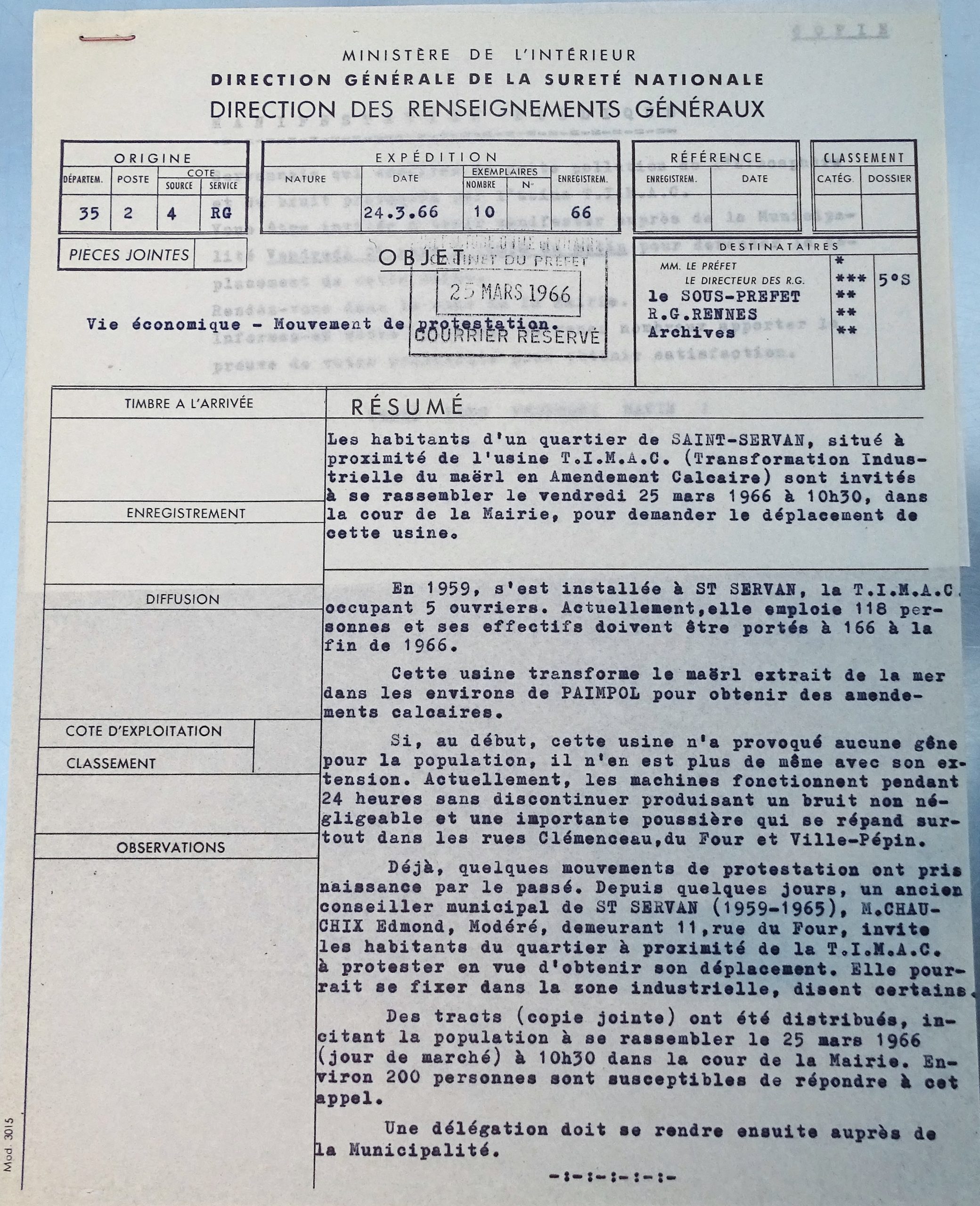

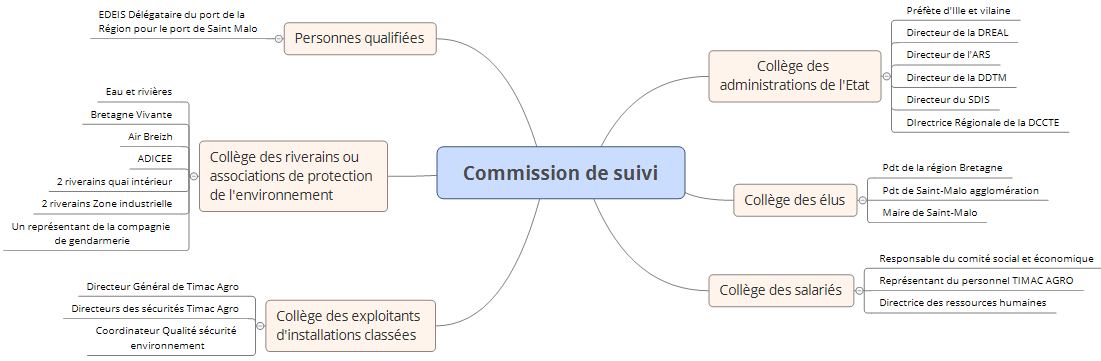

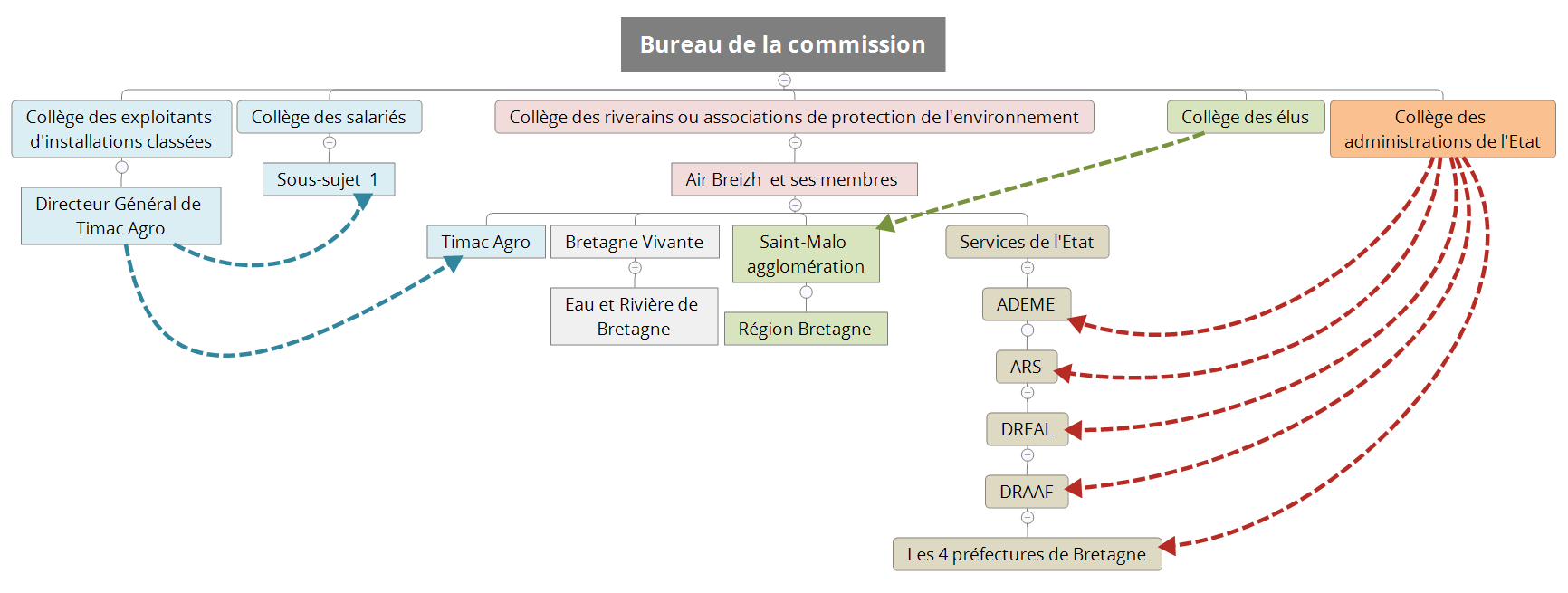

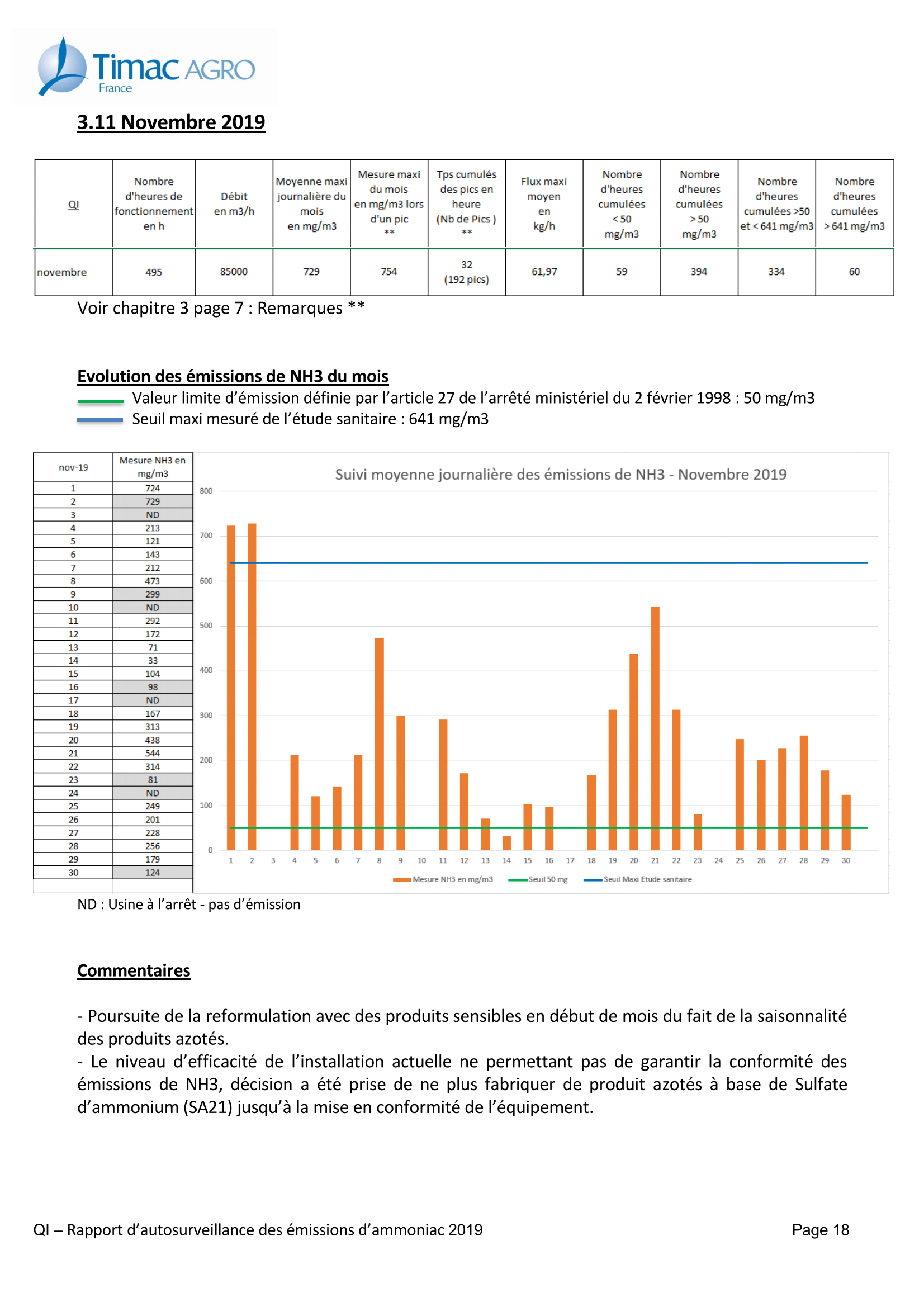

Il faut se souvenir qu’en 2018, après des mesures des rejets d’ammoniac, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’une mise en demeure de Timac-Agro, à l’issue de laquelle l’industriel devait respecter la règlementation.

L’importance de la pollution était telle que le préfet ne pouvait mettre fin à cette mise en demeure sans justifier de risques sanitaires quasi nuls pour la population. Pour cela, une étude intitulée « Évaluation des risques sanitaires liés aux émissions d’ammoniac » a constitué l’une des pièces essentielles des nouvelles autorisations qui ont permis à Timac-Agro de poursuivre son activité.

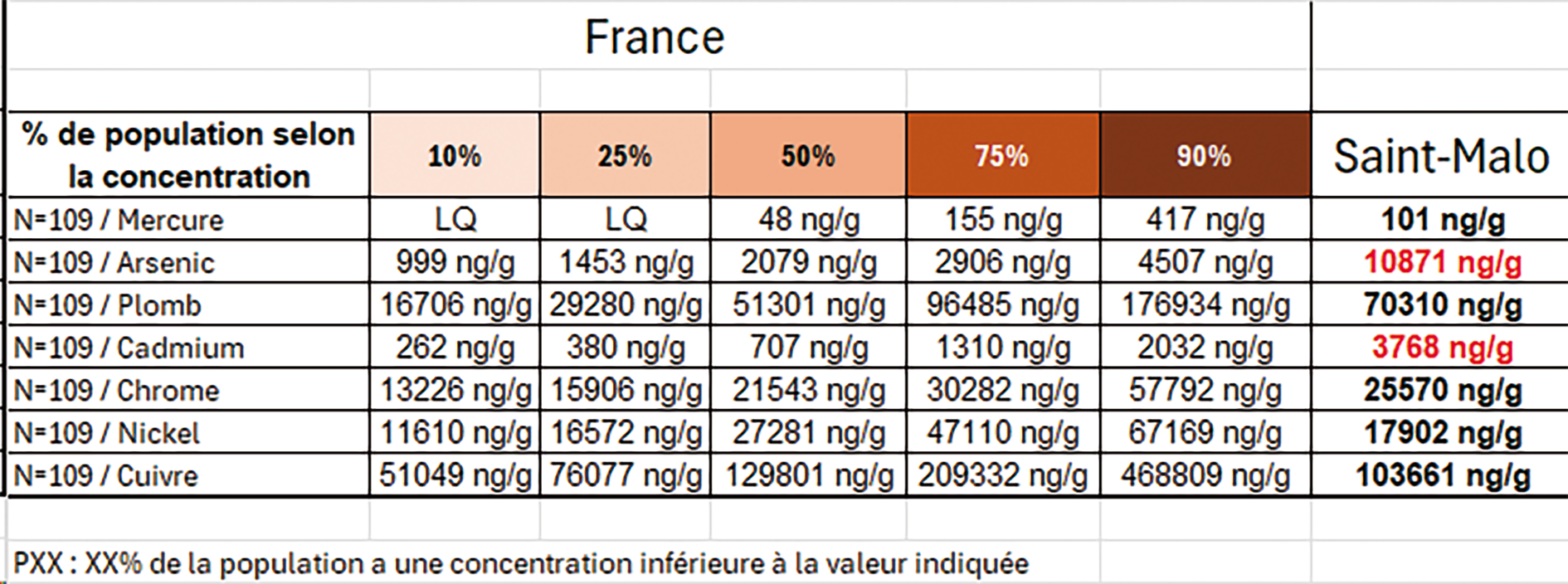

Nous avons contesté cette étude comme son utilisation par les autorités. Nous n’avons pas cessé de rappeler qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des risques liés aux activités de fabrication d’engrais. Qu’elle ne prend pas en compte les rejets diffus qui émanent des tonnes de produits stockés avant et après maturation. Qu’elle ne prend pas en compte les rejets dans l’eau, notamment les polluants comme le cadmium ou l’arsenic présents dans ses matières premières à Saint-Malo* alors que cela est fait dans les autres usines Timac-Agro ailleurs en France.

Nous en publions la synthèse de ce document (ici), puisqu’il s’agit d’un document cité par les arrêtés préfectoraux de 2021.

Des cartes pour se perdre

Des cartes pour se perdre

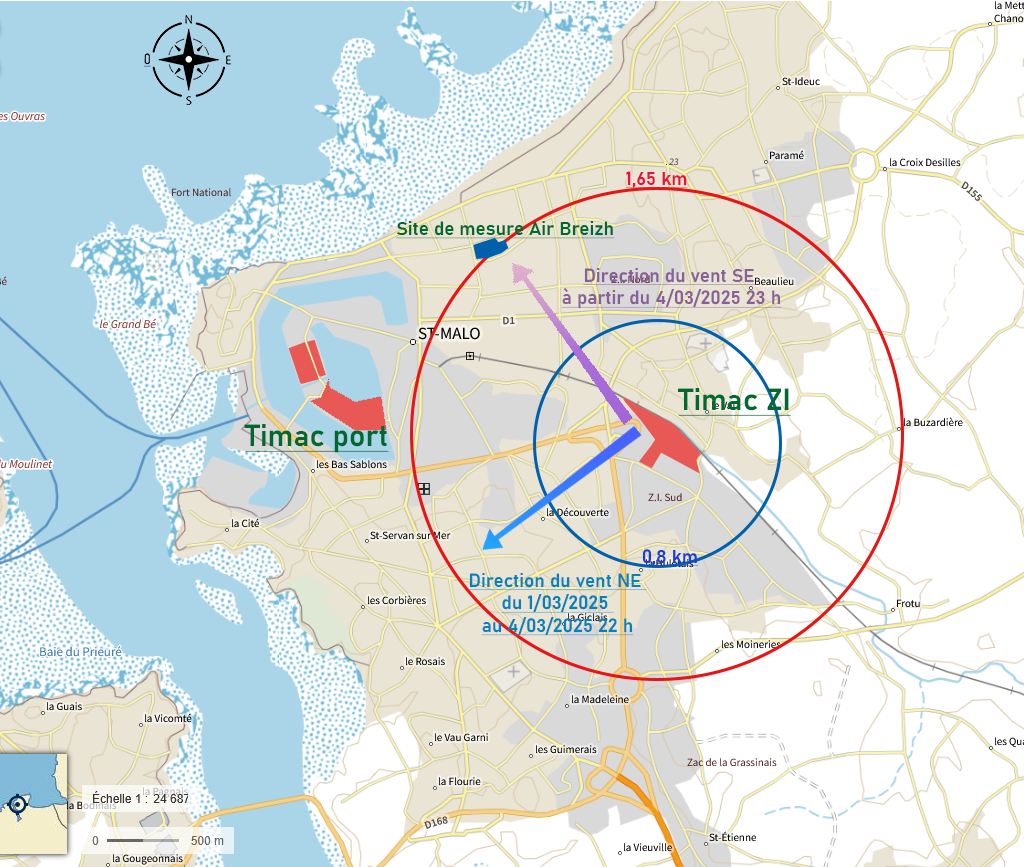

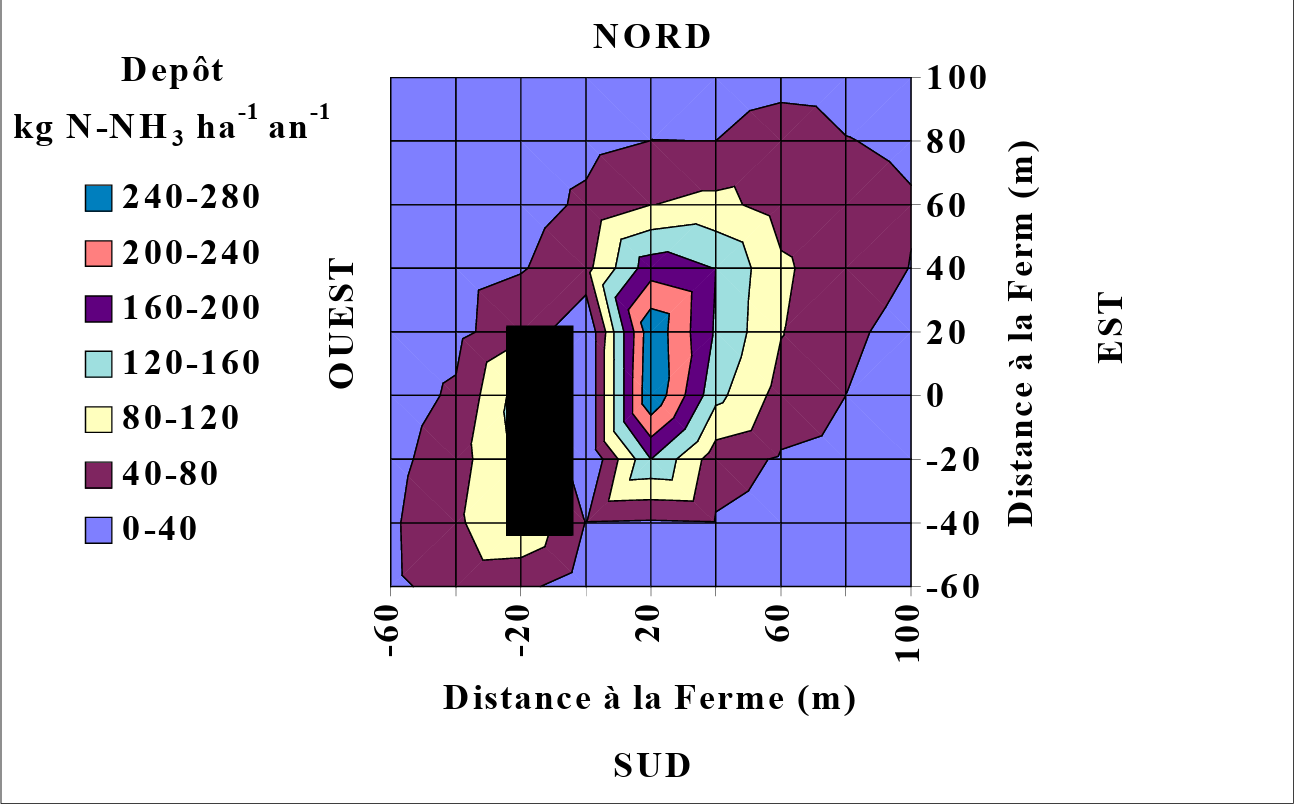

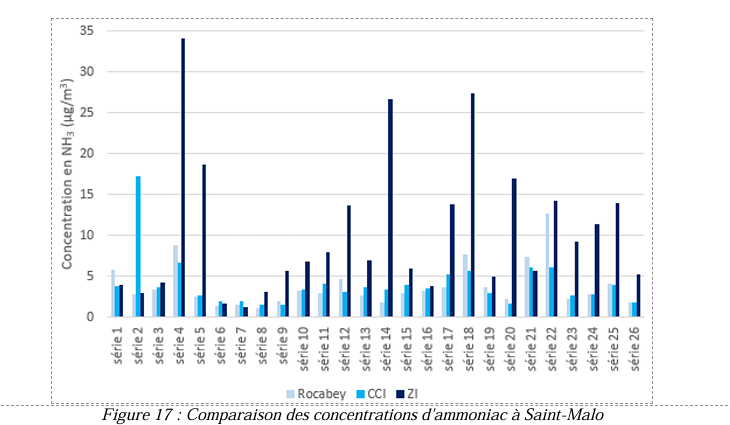

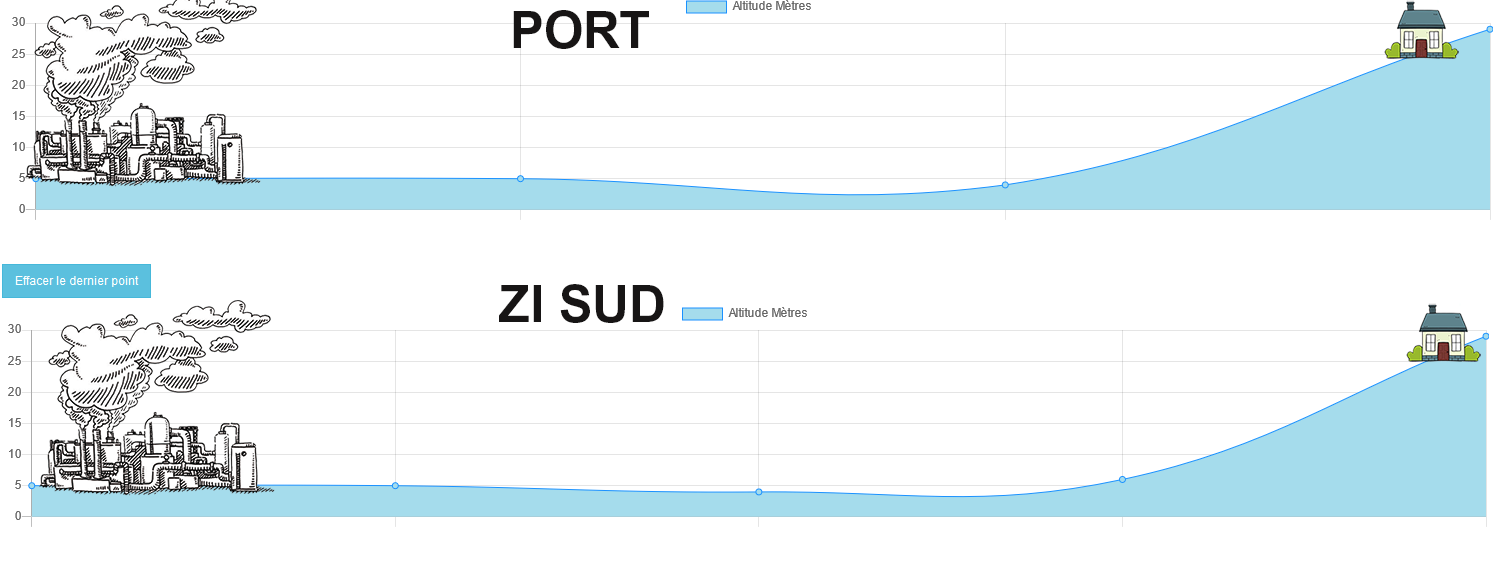

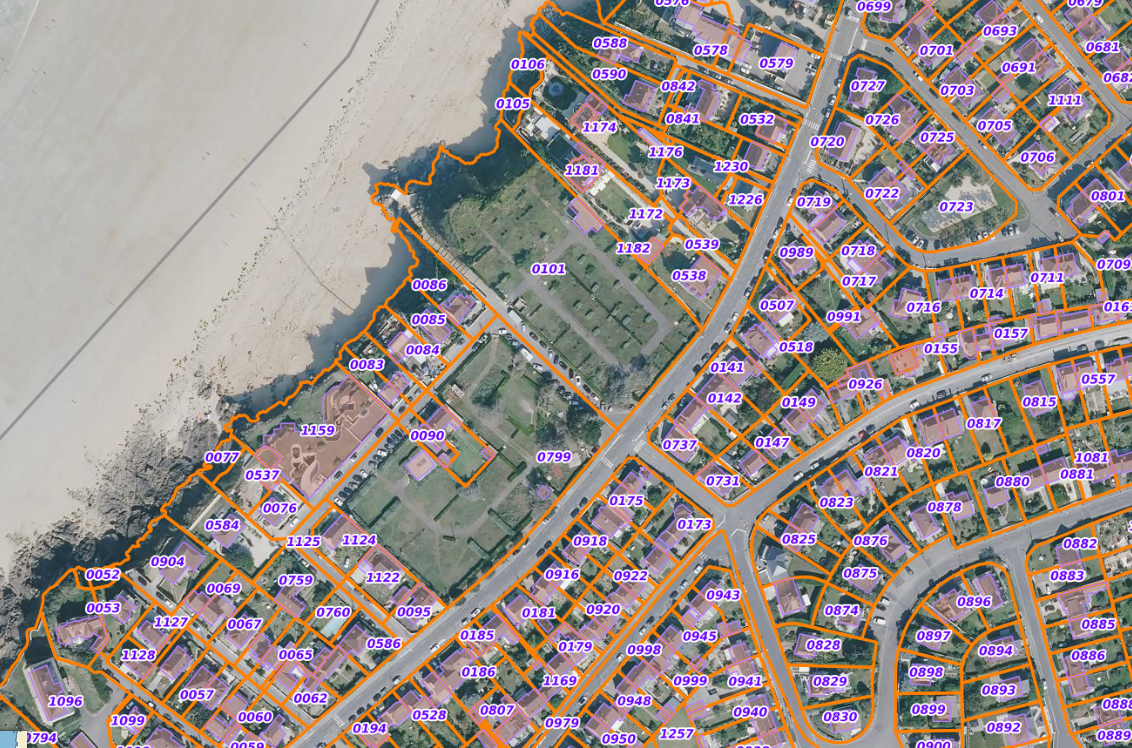

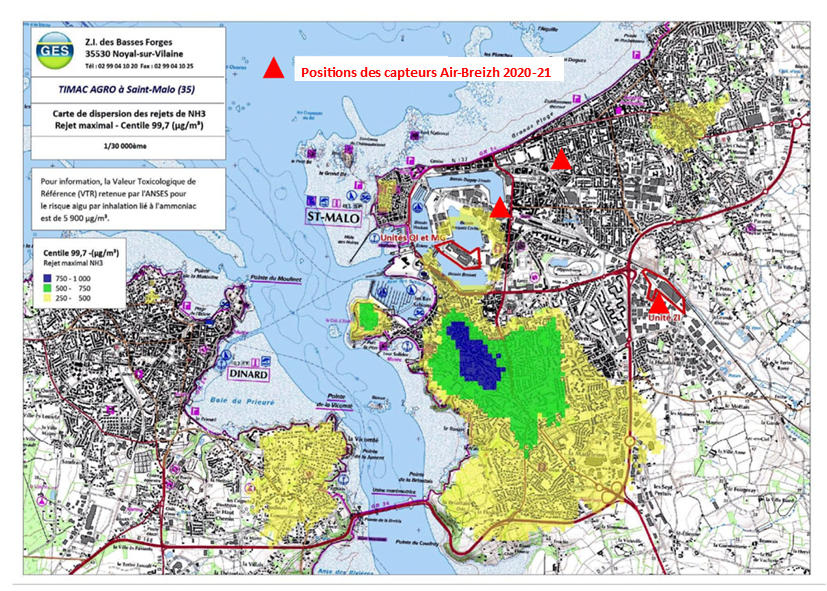

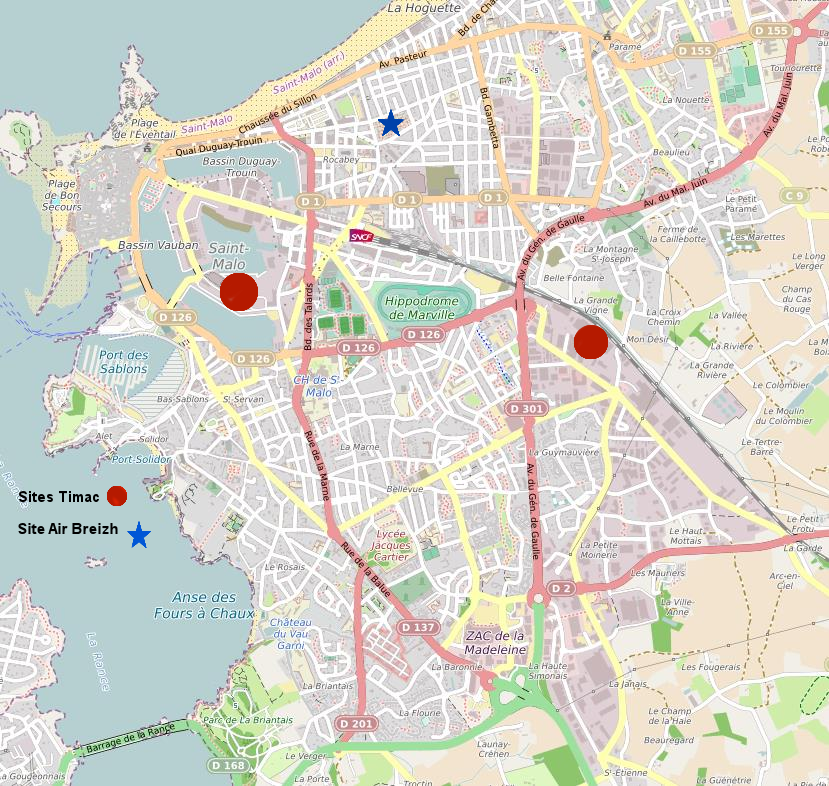

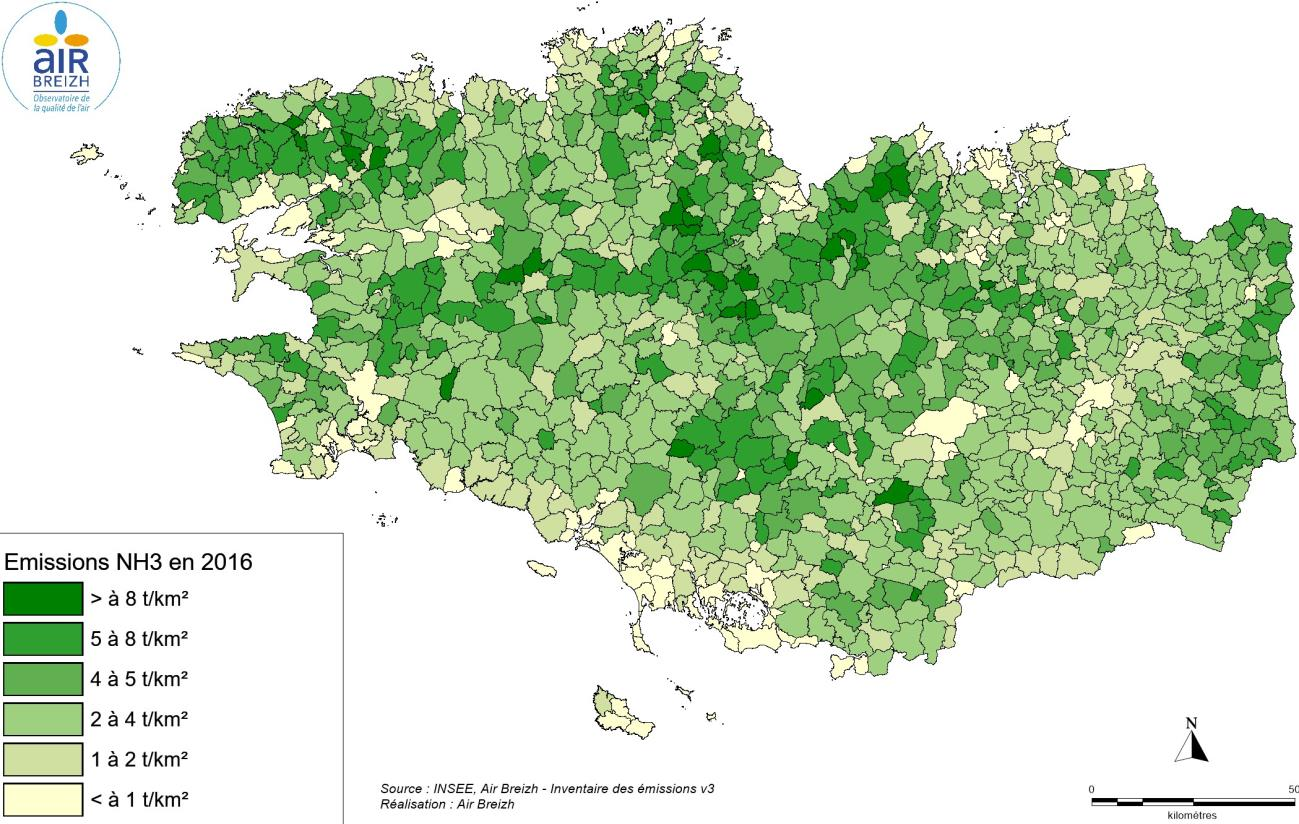

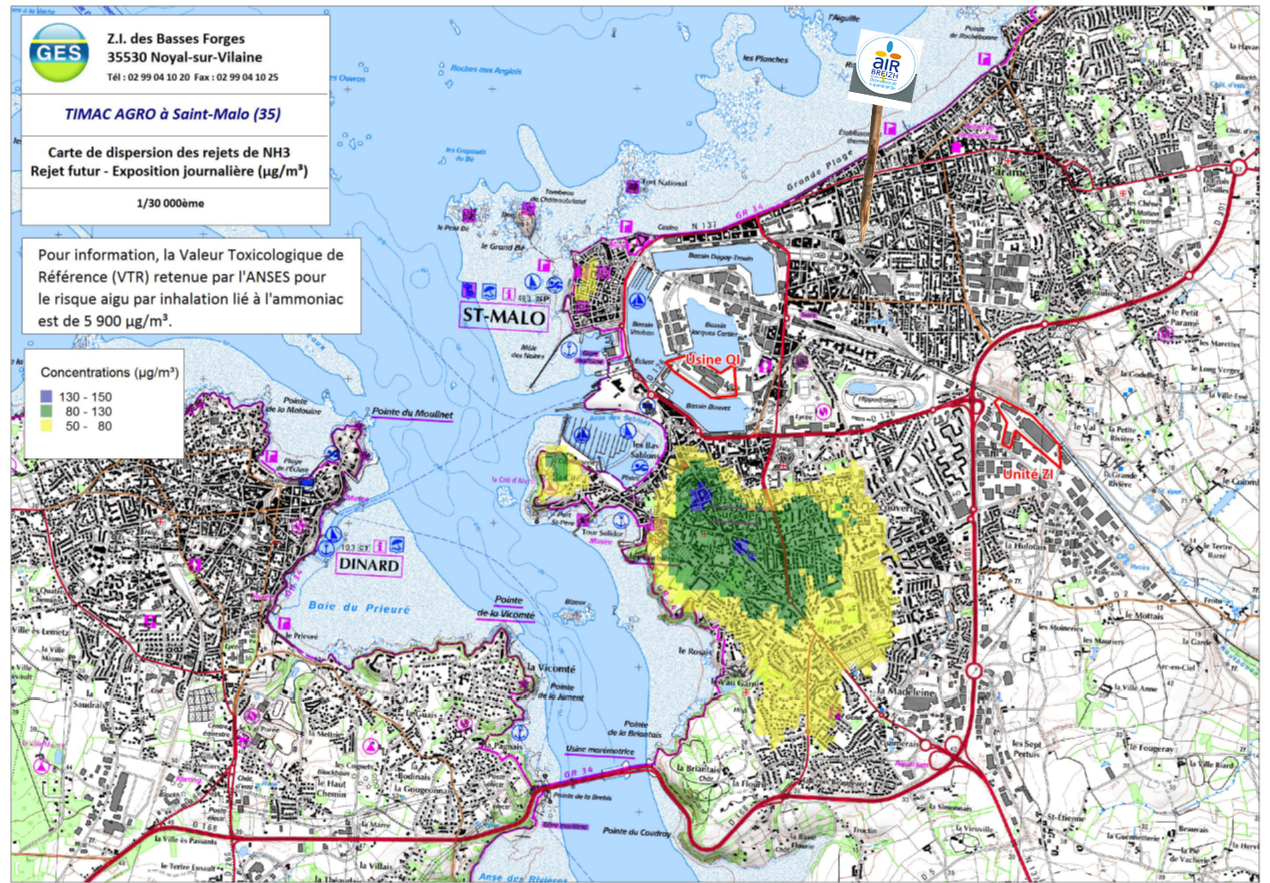

Cette « évaluation des risques sanitaires » est constituée de plusieurs parties, dont une étude de dispersion des rejets d’ammoniac dans Saint-Malo. Résumée par six cartes réalisées en 2019/2020. Les cartes « Rejet moyen », « Rejet maximal », « Rejet futur », montrent toutes que le cimetière de Rocabey, site de mesure d’Air Breizh, n’est pas susceptible de recevoir des rejets d’ammoniac provenant de Timac Agro.

La carte intitulée « Carte de dispersion d’ammoniac (NH3) — rejet futur — exposition journalière (µ/g m 3) » indique les secteurs de rejet maximal sur les places Bouvet et La Roulais à Saint-Servan.

Les experts se seraient-ils trompés ?

Étonnant et étrange, au regard du pic d’ammoniac et de particules fines observé au niveau du cimetière de Rocabey, au début du mois de mars 2025 et en particulier lorsque les vents provenaient du site Timac ZI.

Ce pic de début mars 2025, à cet endroit, était-il une exception ? D’après le Malouin·e·s, ce n’est pas une exception, mais ils et elles ne sont pas experts ou expertes !

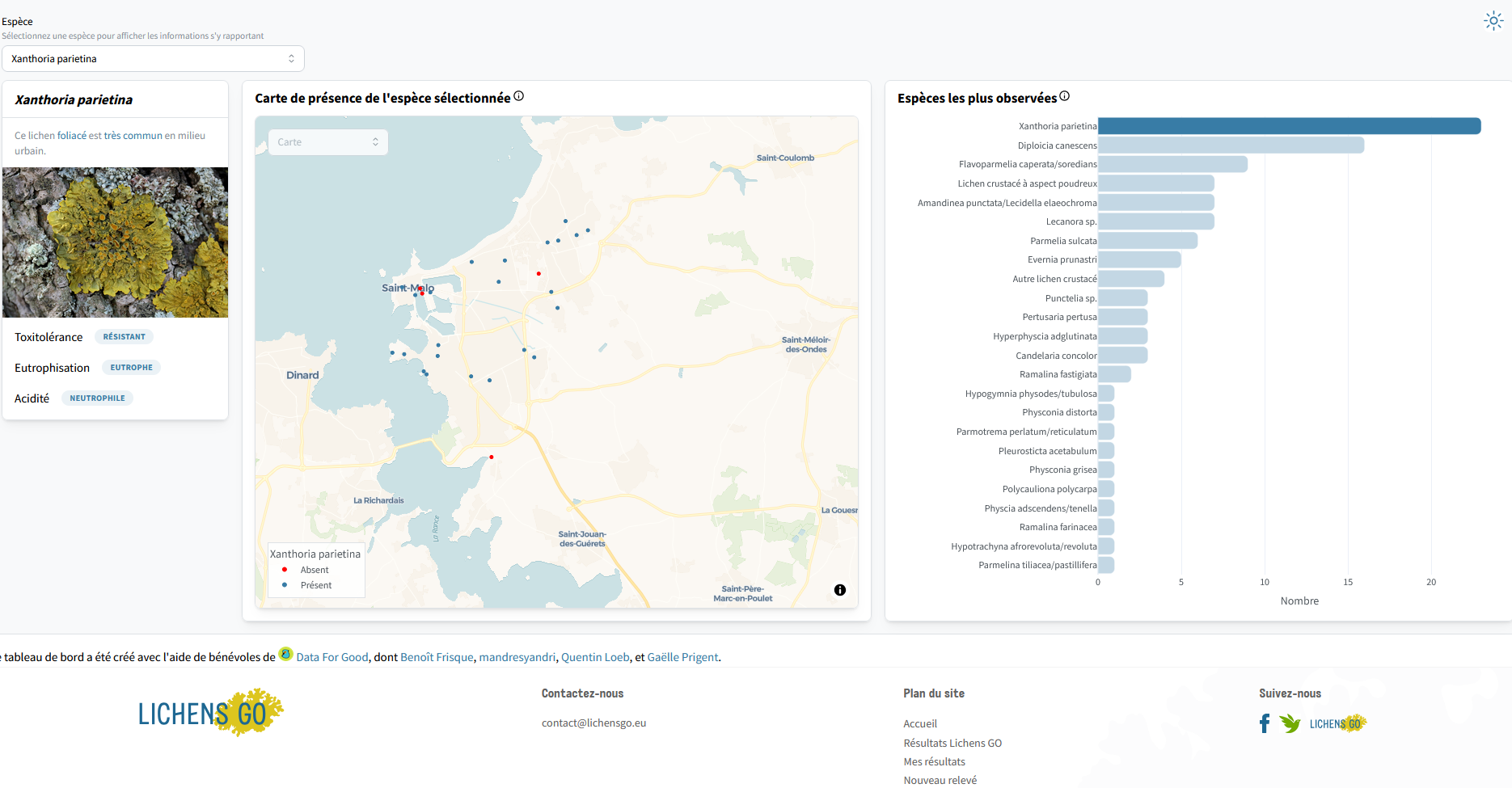

Pour cette raison, nous avons recherché dans un document caché par la TIMAC depuis 2003, dont nous avons la copie grâce à l’expertise judiciaire. Il s’agit d’une étude sur les lichens qui sont des indicateurs biologiques de la qualité de l’air sur de longues périodes. Sans droit de publication, nous avons reproduit sa méthodologie et grâce à l’organisme Lichen GO (voir ici), 20 ans après, nous avons mené la même observation des lichens lors d’un atelier public de sciences participatives. Comme en 2003, nos observations montrent que les lichens qui ont pris place sur les arbres jouxtant le cimetière de Rocabey sont majoritairement des lichens appréciant une forte présence d’ammoniac.

Pour cette raison, nous avons recherché dans un document caché par la TIMAC depuis 2003, dont nous avons la copie grâce à l’expertise judiciaire. Il s’agit d’une étude sur les lichens qui sont des indicateurs biologiques de la qualité de l’air sur de longues périodes. Sans droit de publication, nous avons reproduit sa méthodologie et grâce à l’organisme Lichen GO (voir ici), 20 ans après, nous avons mené la même observation des lichens lors d’un atelier public de sciences participatives. Comme en 2003, nos observations montrent que les lichens qui ont pris place sur les arbres jouxtant le cimetière de Rocabey sont majoritairement des lichens appréciant une forte présence d’ammoniac.

CQFD, les observations de 2003 payées (et cachées) par Timac-Agro, les observations de 2023 réalisées par OSONS ! les mesures enregistrées par AIR Breizh en mars 2025 et surtout les observations des Malouins et Malouines depuis toutes ces années, attestent que les cartes éditées dans le cadre de « l’évaluation des risques sanitaires liés aux émissions d’ammoniac » sont inexactes.

Des chiffres pour se noyer.

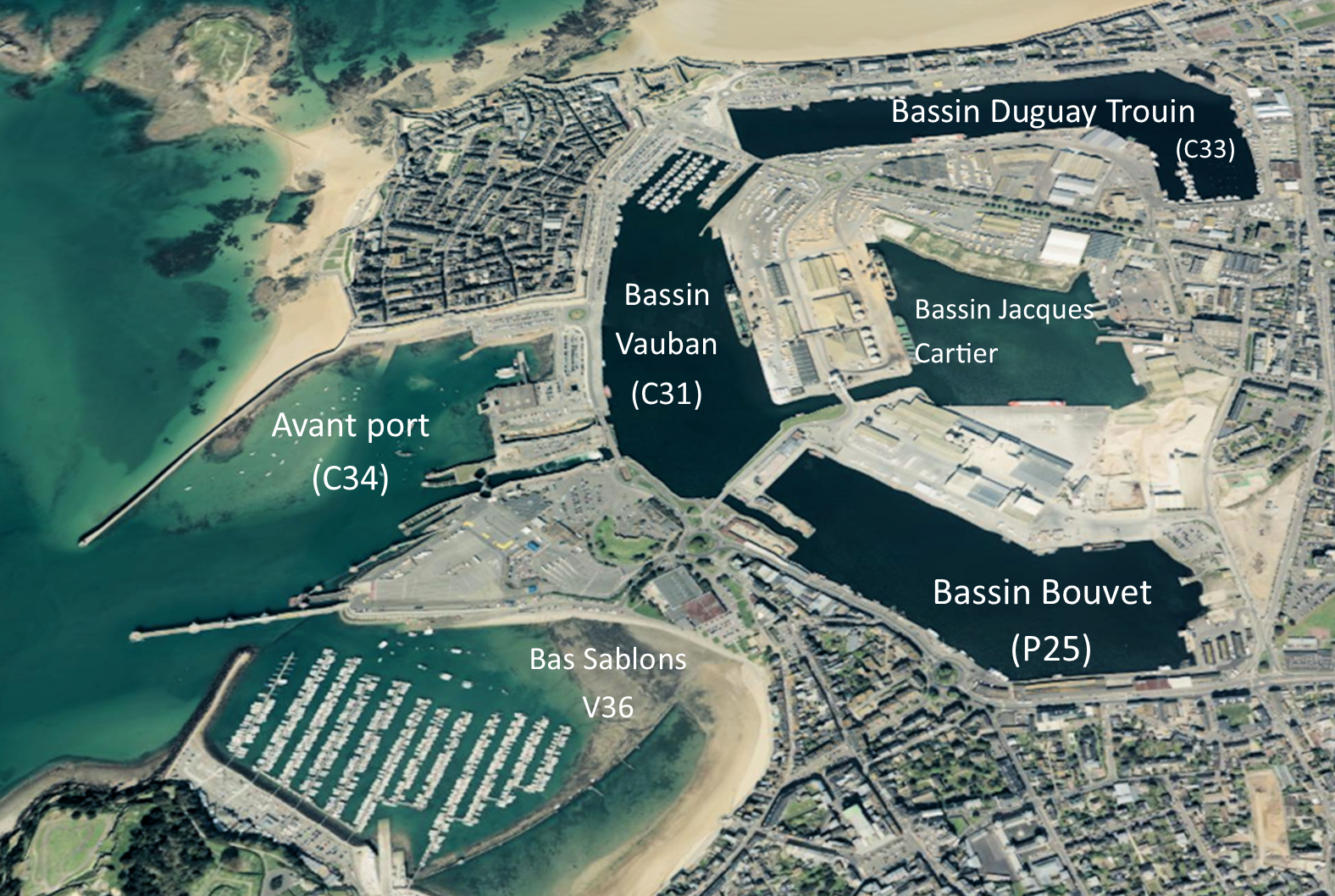

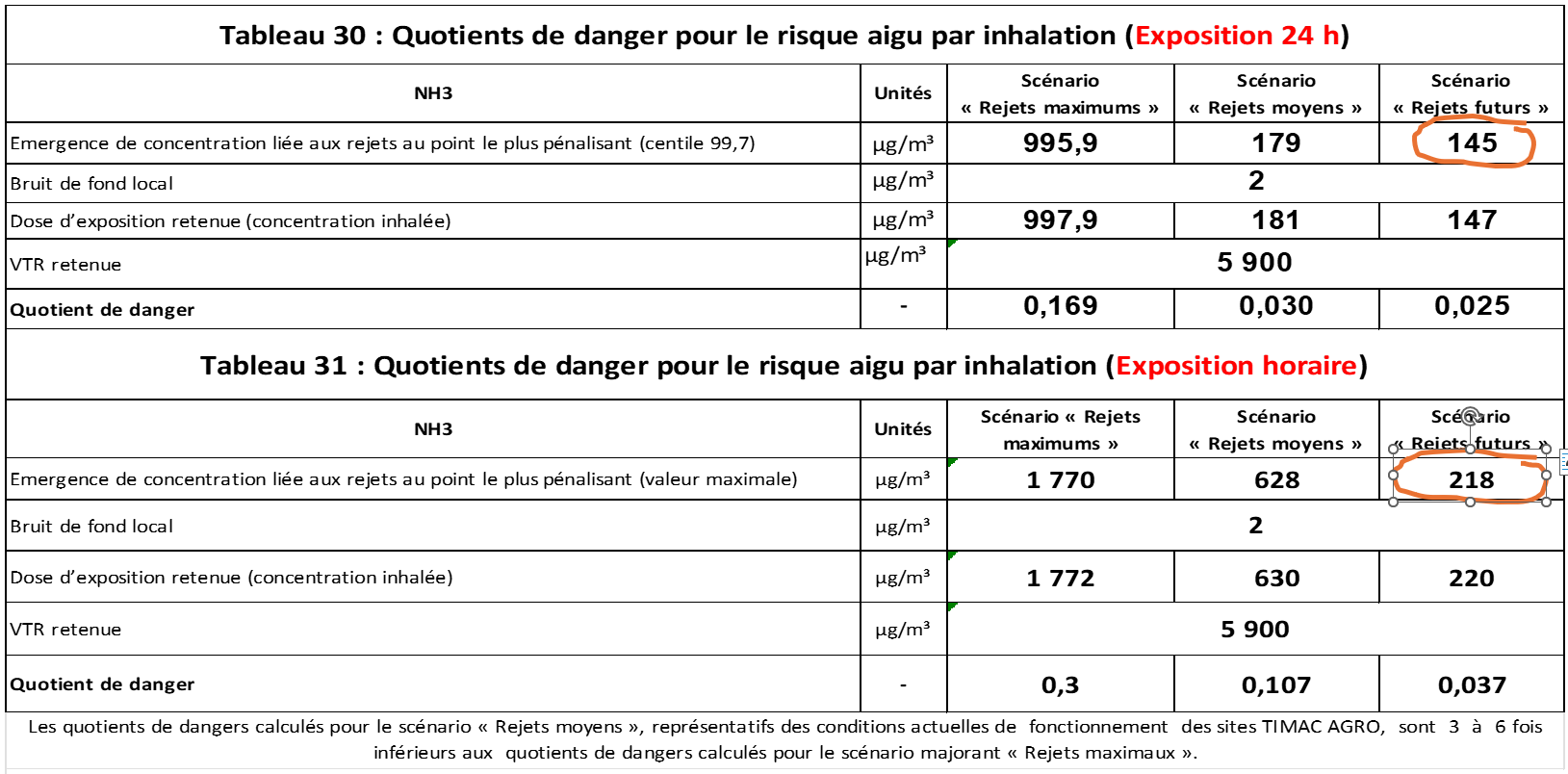

Si les cartes sont fausses, que dire des chiffres ? Plusieurs tableaux indiquent des concentrations pour le scénario « rejets futurs », c’est-à-dire celui dans lequel nous sommes en 2025. Ces concentrations sont données pour le point le plus pénalisant, place Bouvet, Saint-Servan (en bleu sur le plan).

L’exposition maximum journalière liée aux rejets au point le plus pénalisant (place Bouvet Saint-Servan) est de 145 µ/g m 3, ce seuil a été atteint à Rocabey alors que les cartes de l’étude initiée par la Timac montraient que Rocabey n’était pas concerné par les rejets d’ammoniac.

L’exposition maximum journalière liée aux rejets au point le plus pénalisant (place Bouvet Saint-Servan) est de 145 µ/g m 3, ce seuil a été atteint à Rocabey alors que les cartes de l’étude initiée par la Timac montraient que Rocabey n’était pas concerné par les rejets d’ammoniac.

L’exposition maximum horaire liée aux rejets au point le plus pénalisant était de 218 µ/g m 3, ce seuil a été largement dépassé à Rocabey.

Exposition journalière ou exposition horaire, les cartes de l’étude initiée par Timac-Agro montraient que Rocabey n’était pas concerné par les rejets d’ammoniac or, les prévisions pour le point le plus pénalisant sont dépassées. Ces résultats signifient ils que les concentrations atteintes au points les plus pénalisant, ou plus exactement aux points les plus pénalisés, sont démultipliés dans les mêmes proportions.

Que reste-t-il aujourd’hui de ce qui a permis au préfet de délivrer les nouvelles règles d’exploitation à Timac-Agro en 2021, pas grand-chose, en tous les cas rien qui ne les justifie, c’est une faillite.

Nous disons depuis longtemps que mesurer l’ammoniac lors de la fabrication d’engrais minéraux est obligatoire, et que les dépassements de concentration sont autant de preuves d’absence de maîtrise de l’outil industriel ou d’actes volontaires, comme nous l’avons constaté au tribunal de Saint-Malo le 26 février 2025.

Nous disons qu’une évaluation sanitaire ne peut être confiée aux deux principaux responsables de l’activité industrielle, l’exploitant et le bureau d’études qui contribue au process et à la rédaction des demandes d’autorisation.

Mais nous disons également que ne pas effectuer les mesures des métaux lourds dans l’eau rejetée, alors que les matières premières en contiennent, ne pas les imposer alors qu’ils sont prévus par les règlements, c’est privé la population des moyens de protection et de réaction devant un risque plus grand encore.

Cette faillite va-t-elle conduire au réexamen des autorisations et, comme nous le demandons, à la surveillance des rejets de métaux dans l’eau comme le prévoit la règlementation ? Nous faudra-t-il dix ans de combat de plus ?

Rendez-vous prochainement pour

- Le rapport d’expertise judiciaire (dans la presse et sur notre site) ;

- La nouvelle autorisation du préfet pour le rejet des eaux pluviales de l’usine ZI, toujours sans mesures des métaux ;

- Les 13 000 m² de stockage des matières premières Timac, non surveillés, que le préfet s’apprête à valider sur le port de Saint-Malo.

- Le stockage d’acide sulfurique dans l’usine du port.

- Les raisons pour lesquelles l’usine du port devrait être classée comme usine chimique (ce qu’elle n’est pas actuellement).